人材育成と組織変革を「(外部から)サポートする」から「(内部で)担う」へ

人材育成や組織変革をヨソ者(外部者)との二人三脚で行うメリット。それは、ヨソ者はそのムラ(自組織)では生活をしていないからこそ、非公式の掟である空気に従う必要なく、意見を伝えることができることにあります。

一方で、あくまでも、人材育成や組織変革における「本当の答え」は現場にしかないため、実際の現場にいないヨソ者が本当の答えを見つけることはできません。

これまで、私はヨソ者として外部から医療機関の人材育成と組織変革をサポートしてきましたが、これからは、それに加えて、組織の内部から人材育成と組織変革を担っていきたいと考えています。

あなたの組織に所属して

提供したい3つの価値

提供価値1:組織の問題解決力

医療現場のあらゆる業務は、その場面ごとの「あるべき姿と現状のギャップを埋める」こと、つまり問題解決の繰り返しです。したがって、より質の高い業務を行うためには、組織の問題解決力を高めることが重要になります。

問題解決には、悪い状態に陥った現状(の質)を元の状態に戻すことを意味する「問題発見型」の問題解決と、現状に満足することなく、さらに高いあるべき姿を描いて現状を引き上げていく「問題設定型」の問題解決の2種類ありますが、インシデントやミスといったことに対処する問題発見型の問題解決だけでなく、組織をより良い方向へと導く問題設定型の問題解決も行っていくことが求められます。

そして、私が「正しい行動を取るための思考のメカニズム」と呼んでいるノンテクニカルスキルの個別スキルが、問題解決(プラン)を「目的」「現状」「あるべき姿」「問題」「原因」「対策」の6つの論点で整理して考える、「問題解決の六大大陸(世界地図)」です。あらゆる業務に共通して重要になることは、突き詰めると、「正しい行動を取る」ことにあると言えますが、そのためには、行動の計画である対策を正しく考える必要がありますし、正しい対策を立てるためには、何のために(目的)、組織をどのような状態から(現状)、どのような状態に変えていきたいのか(あるべき姿)、それらのギャップは何で(問題)、それがなぜ起こっているのか(原因)を正しく考える必要があります。だからこそ、問題解決の六大大陸(世界地図)は、正しい行動を取るための思考のメカニズムと言えるのです。

私は、長年ノンテクニカルスキル教育を通じて問題解決の六大大陸(世界地図)をはじめとする、さまざまな個別スキルを医療現場に従事するスタッフの方々にお渡ししてきました。この膨大な経験・ノウハウをあなたの組織の内部で発揮しながら、施設全体(部署横断的な)組織の問題解決力を高めていきたいと考えています。

提供価値2:人材育成と組織変革

「研修で学んだことをなかなか現場で活用してもらえない」

特に教育・研修担当の方々は、このようなお悩みをよく抱えていらっしゃるのではないでしょうか。ここで大事なことは2つあります。

1つは、「研修の現場化」と「現場の研修化」という考え方です。ともすると「アレ(研修)とコレ(現場)は違う」といったように、両者を別々のものとして扱いがちかもしれません。しかし、現場でのある問題の原因(の1つ)としてスタッフの◯◯という能力が不足していることがわかったため、対策として◯◯という能力を高める研修を行うといったように、そもそも両者は問題解決の文脈において不可分の関係にあるはずです。であれば、本来の姿に戻す、つまり、両者を一体のものとしてとらえることが大切になります。だからこそ、研修の中に現場事例を持ち込んで学んでいく「研修の現場化」を行うとともに、現場業務を通じた実践そのものが研修であるととえらて学んでいく「現場の研修化」を行っていくことが大切になります。

もう1つは、人材マネジメントの全体像(森の視点)を通じて、人材育成(木の視点)をとらえるという考え方です。人材マネジメントを「人を動かす仕組みをつくる」ことだと考えてみると、適材適所の「配置」に関する仕組みづくり、(平等ではなく)公平な「評価」に関する仕組みづくり、外的・内的な「報酬」に関する仕組みづくり、そして、成長機会をつくる「(人材)育成」に関する仕組みづくりを行っていく必要があります。そのうえで大事なことは、「配置」「評価」「報酬」「育成」のそれぞれの仕組みの整合性を高めることです。「育成」に関して(のみ)適切な仕組みをつくったとしても、それが「配置」に関する仕組みと整合しなければ、いくら研修で有意義な内容を学んだとしても、それを業務で十分に発揮することは難しくなってしまいます。

このように、私は人材マネジメントの全体的な視点、俯瞰的な視点を持って、現場と研修を一体的にとらえる人材育成を担うことができます。

さらに、変化に適応する組織へ変革するためには、人に注目したマネジメントだけでなく、目に見えず手も触れられないけれど、人に影響を与える強大な力を持った組織の空気に注目したマネジメントも行う必要があります。私はよく組織をムラ(社会)で表現していますが、いくらムラの公式の掟である制度やルールなどの仕組みをつくったとしても、それを守りたくても守れない、それとは違った行動をとらざるを得ないような、ムラの非公式の掟である「空気」が存在していれば、組織を変えることは難しくなってしまいます。だからこそ、もし自組織が「このままでいい」「変わりたくない」「新しいことをやりたくない」といった現状満足・現状維持の空気に支配されているのであれば、そのようなネガティブな空気をポジティブな空気に変える、組織の空気のマネジメントが大切になります。

私は、特に管理者向けのノンテクニカルスキル教育の提供を通じて、人材マネジメントや組織の空気のマネジメントについても、多くの方々と一緒に考えてきました。この経験やノウハウを、あなたの組織の内部から提供することができます。

提供価値3:医療DXと生成AI

「遂に、AIがノンテクニカルスキルを発揮できる時代が来た」

私は、昨今の生成AI(大規模言語モデル)の登場を通じて、このように表現しています。

ノンテクニカルスキルとは、言葉や行動で人や組織を動かす世界と言えますが、AIが人間のように自然な会話ができるようになったということは、人間だけでなくAIにもノンテクニカルスキルを発揮してもらうことができることを意味しています。この「生成AIにノンテクニカルスキルを発揮してもらう」という概念は、世界的に見てもまだほかには提唱されていないかもしれません。

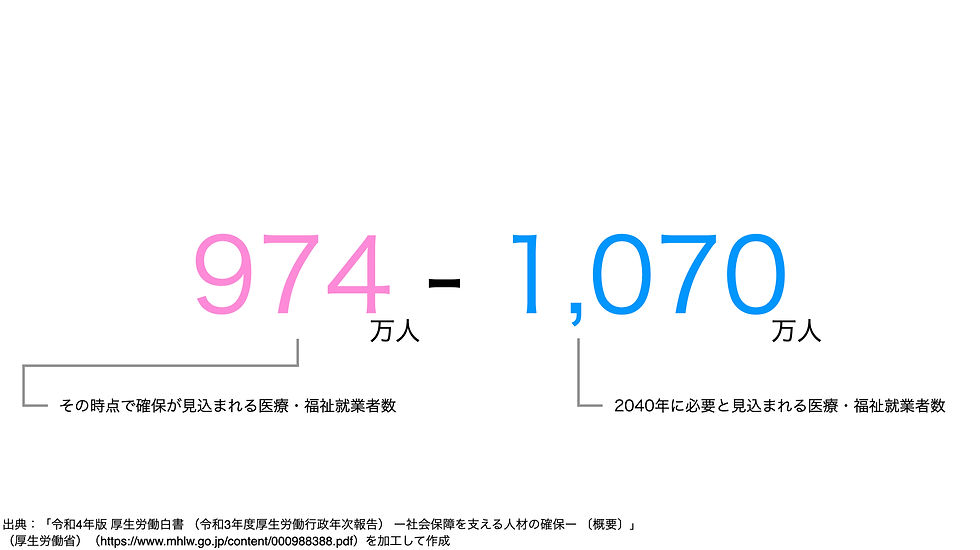

私が、生成AIに全振りしてでも医療現場での活用を提案している背景は、このスライドが明確に示しています。今後ますます深刻になることが予想される人手不足時代の医療現場には、もはや、人力だけで何となる世界は待っていないと考えているからです。現場から「スタッフを増やしてください!」という声が挙がったとしても、ほかの施設も同様に人手不足であれば、そもそも採用が難しい。これは、熾烈な人材獲得競争が起こることを意味します。であれば、好むと好まざるとにかかわらず、人力以外の力を使わざるを得ません。それが、生成AIが持つ力です。

一方で、「医療DXや生成AIの活用を推進していくことが大事だということはわかっているが、具体的にどのように医療現場に取り入れていけばよいかがわからず悩んでいる・・・」といった声も多いのではないかと思います。このことに関して、私は具体的な提案をすることができます。それが、先にお伝えした問題解決の六大大陸(世界地図)を基にした問題解決プランを、生成AIに作成してもらうという、言わば問題解決プランの作成の(半)自動化です。

では、百聞は一見にしかず、「ある治療における物品間違えのインシデント」を想定したデモ動画をご覧ください(目的と現状に関する情報は、動画を一時停止してご確認ください)。

ご覧いただいたように、問題解決プラン作成の(半)自動化とは、スタッフ(人間側)が入力した目的と現状に関する情報を基に、生成AIにあるべき姿、問題、原因、対策を出力(生成)してもらうというものです。ここで大事なことは、生成AIを使う目的を、「正しい答えを得る」ということではなく、「(人間が)考えるための選択肢を増やす」ととらえることです。したがって、例えばデモ動画の場合も、生成された情報を、あくまでもスタッフが考えるための選択肢、言わば「叩き台」として活用していくことをイメージしています。

もちろん、デモ動画はあくまでも、医療現場での生成AIの活用をイメージするための参考に過ぎないため、実際には、利用可能なモデルや利用規約の確認・遵守や、個人情報(患者情報)や機密情報、著作権といった知的財産権などに関する問題をクリアしていくことが前提としてありますが、このように、ノンテクニカルスキルの文脈で、さまざまな問題解決に生成AIを活用していくことが、人手不足時代の医療現場に求められると考えています。

さらに言えば、生成AIをはじめとするさまざまなテクノロジーは、極論すれば「コミュニケーションの道具」ととらえることができます。であれば、その道具を実際のコミュニケーションに活用していくためには、スタッフ(人間側)にもコミュニケーション力が求められることを意味します。つまり、「道具(生成AI)」と「(スタッフの)能力」は不可分の関係にあると言えるのです。だからこそ、ノンテクニカルスキルの人材育成がセットで大切になると考えています。

このように、ノンテクニカルスキルの観点で考えるからこそ、医療DXと生成AIのあるべき姿が見えてきます。そして、私はそのための具体的な提案をあなたの組織に行うことができます。ぜひ、ご一緒にこれからの医療現場を担う組織に変革していきましょう。