問題解決の六大大陸(世界地図)

2W1Hを展開した、問題解決を考える際の全体像と言える考え方があります。それが、「問題解決の六大大陸(世界地図)」です。

正しい行動を取るための「思考のメカニズム」

どのような業務であれ、皆さんがしたいことは、突き詰めると「正しい行動を取る」ということではないでしょうか。インシデントや患者さんとのトラブル、スタッフ間の対立など、さまざまな出来事は、正しい行動が取れなかった「結果」として起こっているととらえることができるからです。

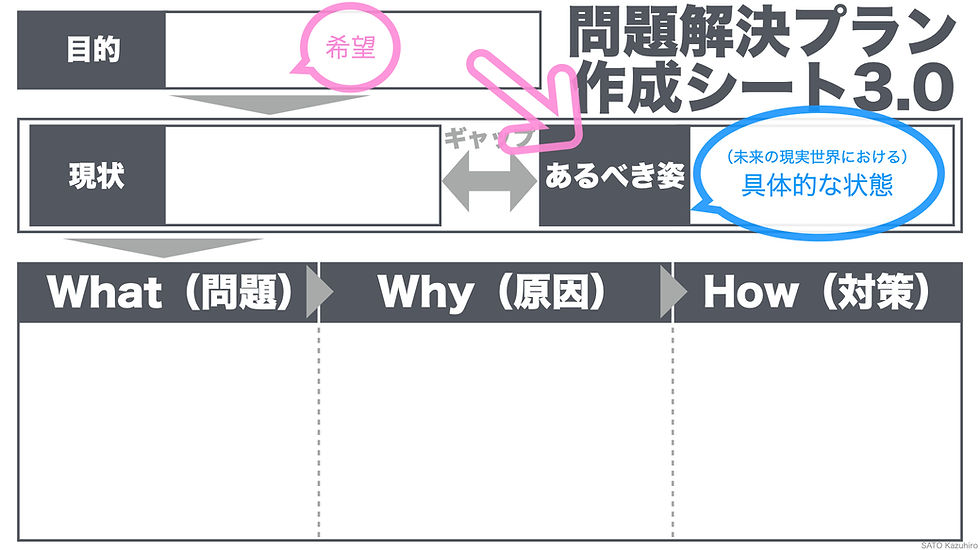

一方で肝心なのは、「では、どうすれば正しい行動が取れるのか?」ということです。正しい行動を取るためには、正しい行動の計画が大切になります。そう、それが「対策」についてです。ただ、正しい対策を立てるためには、何のために行動すべきなのか(目的)、現在の状況や背景がどうなっているのか(現状)、それがどのような状態に変わるのが理想なのか(あるべき姿)、それらのギャップとして何を解決すべきなのか(問題)、なぜそれが起こっているのか(原因)というヒントを得ることが大切だと考えることができます。

私が世界地図に例えて「問題解決の六大大陸」と呼んでいる(【目的】【現状】【あるべき姿】【問題】【原因】【対策】の6つの論点、これが、正しい行動を取るための思考のメカニズムです。

問題解決の六大大陸(世界地図) は「つながり」に注目する

正しい行動を取るために思考のメカニズムである問題解決の六大大陸(世界地図)を基に考える際に大事なことは、1つひとつの論点そのものだけでなく、それぞれの論点の「つながり(関係性)」に注目することです。

例えば、【目的】と【あるべき姿】は、前者が「希望」であるのに対して、後者はそれが実現できた「(未来の現実世界における)具体的な状態」というつながりがあることがわかります。また、【問題】と【原因】は、【問題】→なぜ?→【原因】、【原因】→それによって→【問題】で自然な文章として表現できるというつながりがあることがわかります。また、【原因】は【対策】のヒントだということは「2W1Hが大切な理由」のページでお伝えしたとおりです。

ハサミの問題

それぞれの論点のつながりに注目するということをふまえた上で、さらに押さえておきたいのが「ハサミの問題」についてです。

日常生活の中で「ハサミを買いに行く」という行動を取ったとします。この行動もある問題を解決していて、「ハサミがない」という【問題】があり、【原因】として「買い忘れていた」ので、【対策】として「ハサミを買いに行く」といったように、2W1Hで説明できます。

一方で、注目してもらいたいのが、「ハサミがない」ということ自体が本当の【問題】なのかということです。実は、食べ物をお取り寄せしたけれど、「食卓に出して皆で食べることができない」→なぜ?→「箱の中身を取り出せない」→なぜ?→「箱のひもが切れない」→なぜ?→「ハサミがない」→なぜ?→「買い忘れていた」→どうする?→「ハサミを買いに行く」といったように整理できたとしたら、本当の【問題】は、「ハサミがない」ということ自体ではなく、「食卓に出して皆で食べることができない」ということが本当の【問題】であることがわかります。

【対策】は同じ「ハサミを買いに行く」でありながら、【問題】のとらえ方が変わりました。このことが何を意味するのでしょうか。もし、ハサミがない」ということ自体を【問題】ととらえてしまうと、ハサミを買った時点で問題を解決したことになりますが、それだと皆空腹のままになってしまいます。ここでの【あるべき姿】は、「これおいしいね!どこで買ったの!?」「◯◯てお店でお取り寄せしたんだよね^^」などと楽しい会話をしながら、皆で食事を楽しんでいる具体的な状態であるはず。であれば、「食卓に出して皆で食べることができない」ということを本当の問題としてとらえることが大切なのです。

一般化・平均化の罠

そして、もう1つが「一般化・平均化の罠」です。

例えば、「患者さんはこうです」「ご家族はこうです」「スタッフはこうです」といったように、大きな主語を用いてしまうと、「一般的にはそうでも、私は違うんだけどなぁ・・・」「私も一般的に言われている考えに近いといえば近いんだけど、ここの部分はそうじゃなくて・・・」といったように、自分の個性を一般化して語られることに違和感を感じる患者Aさん、ご家族Bさん、スタッフCさんがいるかもしれません(もちろん、私も便宜的に大きな主語を用いることはよくありますが)。

一方で、目の前に100人いたとして、半分の50人がめがねをかけており、残り半分の50人がめがねをかけていなかった場合、平均すると「片目だけメガネをかけている」という表現になるはず。ですが、目の前にいる100人の内、誰一人としてそのような人はいません。メガネをかけている人か、かけていない人しかいないからです。

これらのことからわかるのは、

「一般化したり平均化したりすると、ともすると、「誰にも当てはまるようで、誰にも当てはまらない」という事態になりかねない」

ということ。だからこそ、問題解決は当事者一人ひとりの顔が見える、つまり「固有名詞レベル」まで映像化して具体的に考えていくことが大切になります。